Leaf through any textbook of human civilization and sooner or later you’ll find the familiar diagram: a circle crossed with evenly spaced diagonal lines—the primitive wheel. In grandiose rhetoric, the book informs us that this is the invention from which humanity descends. The tire, in comparison, can seem like the wheel’s lesser cousin—a minor improvement, useful but nowhere near as groundbreaking. Without the creation of the pneumatic tire, however, our society’s staggering complexity would be unthinkable.

read more

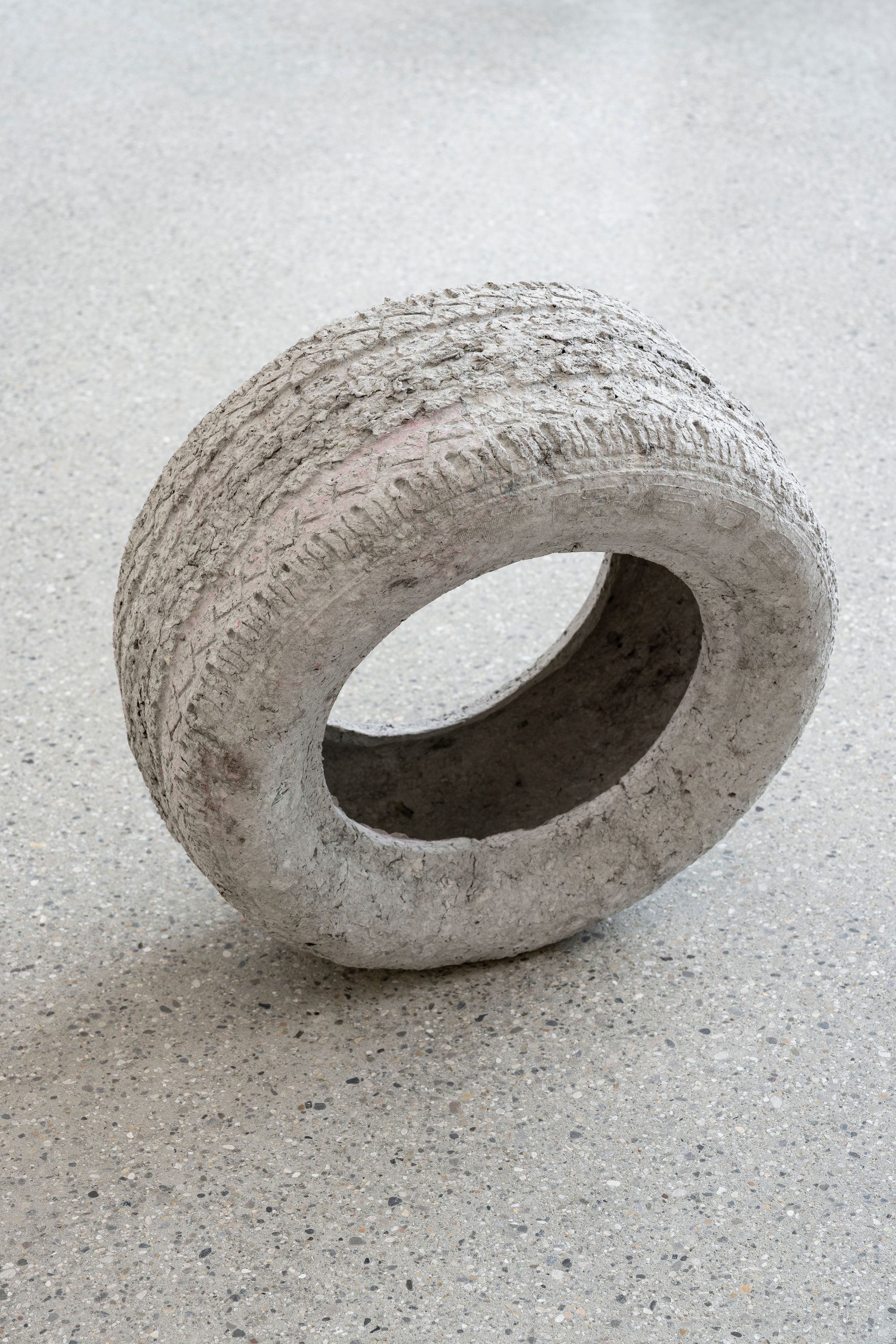

In CMYK, Judith Hopf provides the humble tire with its much-needed due. Elevated on pedestals, the tire is the star of this show. Tilted to the side, they seem to arrest motion, their angle recalling the swerving of a car careening down a highway. But there is something ghostly about these tires. Their surfaces are pale grey, cracked and friable, as if their material was organic. Tasked with transporting goods, this delicate tire would immediately buckle.

Other tires in the show are made from a patchwork of newspaper strips. Proudly low-tech and crafty, Hopf has fabricated these tires with papier-mâché, using the final issues of TAZ’s printed dailies as it transitions to digital. Like the outmoded newspaper, the tire’s demise may lurk just around the corner. Equal parts celebration and elegy, Hopf’s sculptures prod us to conceive of a world without motorized transport, to consider that maybe a tire is best left in a museum wing, rather than amassed in ever-growing piles in immense graveyards.

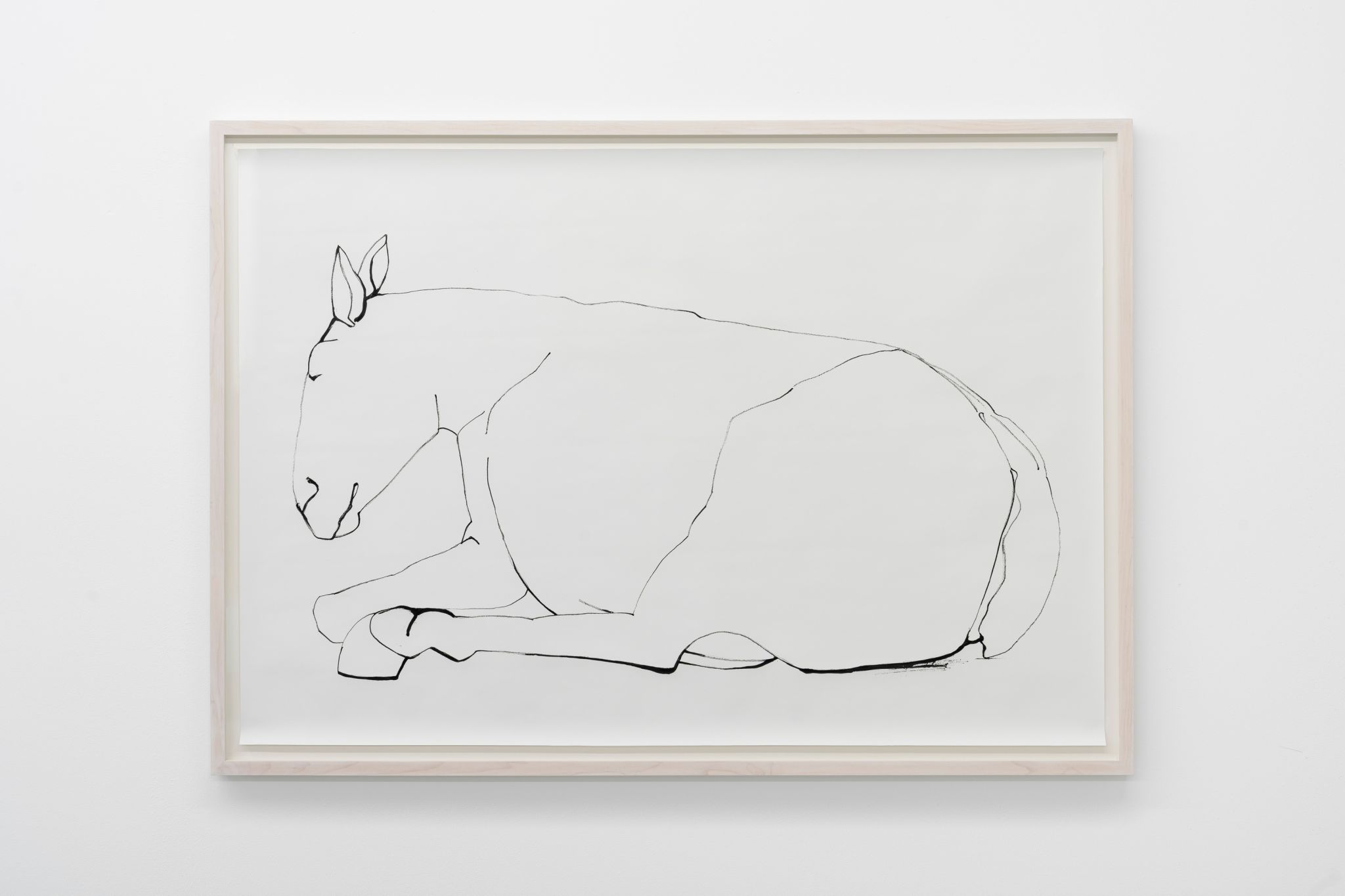

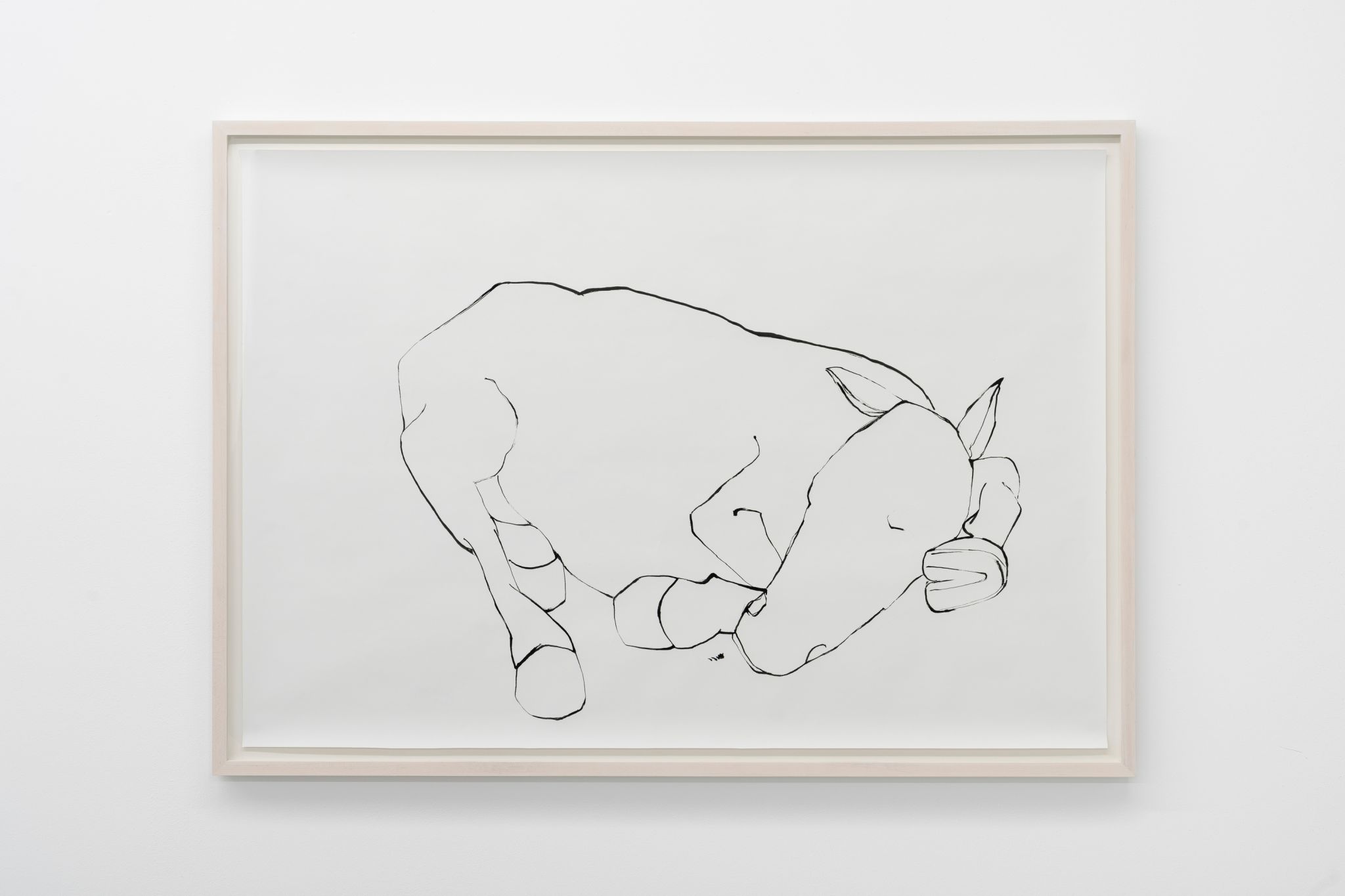

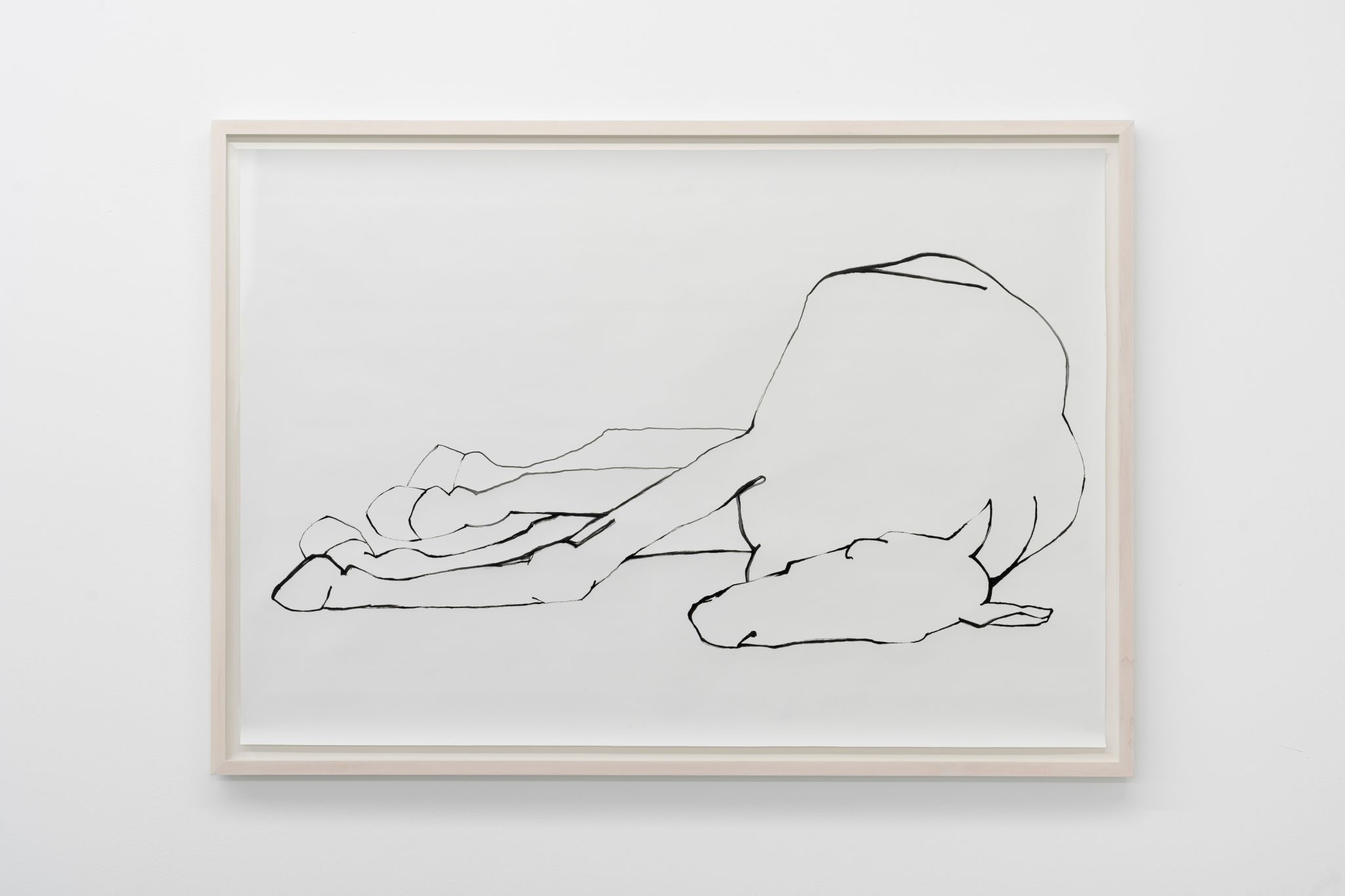

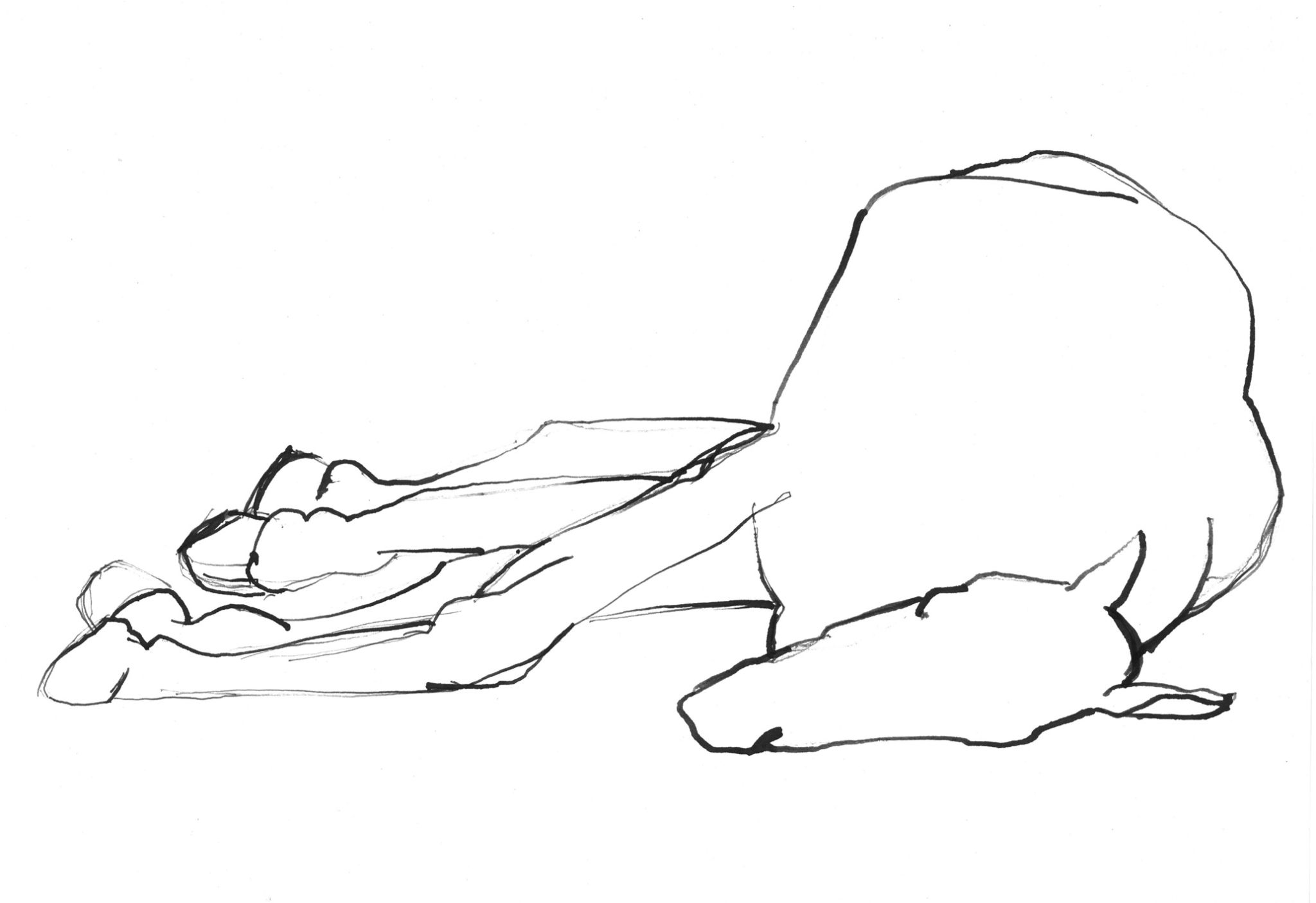

The advent of the tire, and with it the car, was also the date that the horse disappeared from the city’s streets. Complementing—or perhaps confronting—the venerated tires are a series of large ink drawings of horses. As a prey animal, the horse is usually on edge, poised to flee at any hint of danger. Hopf depicts the horses succumbing to drowsiness, their powerful body splayed out indolently across the ground. Through deep sleep, the horse seems to recover its energy lost from a lifetime of being prompted to speedily deliver people and things.

The question of energy—its generation, its conservation, its depletion—and its role in society’s functioning have been at the core of Hopf’s recent artistic practice. While the concept of energy, for Hopf, includes the literal energy that courses through our power grids and keeps the lights and laptops on, it also refers to something more ineffable, something that Hopf calls “social energies.” This might be akin to the so-called affects, those emotional forces that dissipate through our bodies whenever we get together to try and get something done. These too take their toll, these too have to be created and maintained.

Everybody today complains about how tired they feel and simultaneously how they can’t manage to get anything done. Where the hell is all our energy going? Wasn’t technology supposed to liberate us from a state of constant enervation? Wouldn’t it be better to forget about the road trip, turn off the engine, and lie down with those horses lazily snoozing in the grass? These questions are obliquely posed by Hopf’s works as they trace energy’s myriad societal manifestations—and the solution, she suggests, might lie in doing less. If life today can seem more draining than invigorating, Hopf’s works invite us to think of new ways of getting together, of changing our relationship to energy so that it serves as a source of continual rejuvenation.

Text: Andrew Wagner

Blättert man durch ein beliebiges Buch zur Geschichte der menschlichen Zivilisation, stößt man früher oder später stets auf die gleiche, altbekannte Darstellung: ein Kreis, durchzogen von gleichmäßigen, diagonalen Linien – das primitive Rad. Man hat es hier, so bekommt man dann stets bedeutungsschwer erklärt, mit einer Erfindung zu tun, von der aus die Entwicklung der Menschheit ihren Ausgang nahm. Im Vergleich dazu erscheint der Reifen wie eine Art kleiner Cousin – eine zwar nützliche, aber doch eher nebensächliche Verbesserung, nicht annähernd so revolutionär wie das Rad. Und doch: Ohne die Erfindung des pneumatischen Reifens wäre die erstaunliche Komplexität unserer Gesellschaft undenkbar.

read more

In CMYK lässt Judith Hopf dem bescheidenen Reifen endlich die Aufmerksamkeit zukommen, die ihm zusteht. Reifen sind die Stars dieser Ausstellung: seitlich geneigt, scheinbar mitten in der Bewegung eingefroren, in einem Winkel, als kurvte gerade ein Auto die Straße hinunter, thronen sie hier auf Sockeln. Und doch ist ihnen etwas Geisterhaftes eigen: Ihre fahlgrauen Oberflächen platzen auf oder bröckeln, als handele es sich um organisches Material. Versuchte man, mit derart fragilen Reifen etwas zu transportieren, sie würden sofort brechen.

Andere Reifen in der Ausstellung sind aus unzähligen Zeitungspapierstreifen gemacht. Sie bestehen aus Pappmaché und tragen ihr einfaches, handgemachtes Wesen stolz vor sich her. Hopf verwendete für diese Arbeiten die letzten Druckausgaben der taz, einer Zeitung, die sich angesichts des Medienwandels dazu entschieden hat, ihre tägliche Ausgabe bald nur noch digital zu veröffentlichen. Ganz wie Zeitungen von gestern zu sein scheinen, ist es nicht so unvorstellbar, dass auch der Untergang des Reifens bald bevorsteht. So sehr Hopf den Reifen hier hochleben lässt, so sehr beklagt sie auch sein mögliches Verschwinden. Ihre Skulpturen zeigen in Richtung einer Welt jenseits des motorisierten Transports – und verweisen mitunter auch darauf, dass Reifen vielleicht eher ins Museum gehören, als auf gewaltigen Friedhöfen auf endlosen Häufen in den Himmel gestapelt zu werden.

Als der Reifen – und mit ihm das Auto – aufkam, verschwand das Pferd von den Straßen der Städte. Und so sehr Hopf hier dem Reifen huldigt, ergänzt, oder besser konfrontiert sie ihn in der Ausstellung auch mit einer Serie großformatiger Tuschezeichnungen von Pferden. Als Fluchttier ist das Pferd normalerweise ständig in Alarmbereitschaft, darauf konditioniert, beim kleinsten Zeichen der Gefahr das Weite zu suchen. Nicht so diese Pferde. Übermannt von der Müdigkeit strecken sie ihre kräftigen Körper träge auf dem Boden aus. Tief schlafend scheinen sie sich, nachdem sie ein Leben lang dazu angetrieben wurden, so schnell wie möglich diese Person oder jenes Gut von A nach B zu bringen, zu erholen und zu regenerieren.

Mit der Frage der Energie – ihrer Erzeugung, ihrer Speicherung, ihrem Verbrauch – sowie deren Rolle für das Funktionieren einer Gesellschaft beschäftigt sich Hopf künstlerisch in mehreren ihrer jüngsten Arbeiten. Und auch wenn Energie dabei erst einmal ganz buchstäblich als das begriffen wird, was durch Stromkabel fließt und notwendig ist, um Lichter und Laptops zu betreiben, so bezieht sich Hopf damit dabei doch auch auf etwas, das schwieriger zu fassen ist – das, was sie „soziale Energie“ nennt: Eine Energie, die man vielleicht analog zu den sogenannten Affekten begreifen könnte, jenen Kräften des Emotionalen also, die durch die Körper der Menschen fließen, etwa wenn sie sich zusammentun und versuchen gemeinsam etwas zu schaffen. Auch diese Energie hat einen Preis. Denn auch diese Energie muss erzeugt und erhalten werden.

Immerzu scheinen sich heute alle zu beschweren, dass sie so müde sind – und zugleich, dass sie nichts auf die Reihe bekommen. Wo zur Hölle lassen wir all unsere Energie? Sollte uns die Technologie nicht eigentlich von genau dieser Form konstanter Anspannung befreien? Wäre es insofern nicht besser, den Roadtrip einfach Roadtrip sein zu lassen, den Motor abzustellen und sich zu den Pferden zu legen, die da am Straßenrand faul im Gras schnarchen? Beim Nachzeichnen der endlosen Wege gesellschaftlicher Erscheinungen stellen Hopfs Arbeiten still und leise genau solche Fragen. Die Lösung, so der Vorschlag, läge ja vielleicht einfach darin, weniger zu tun. Wenn das Leben heute mehr Energie zieht, als zu geben, dann lädt uns Hopf in ihrer Arbeit ein, neu darüber nachzudenken, wie wir uns zusammentun können, um eine andere Beziehung zur Energie einzunehmen, sodass sie – vor allem anderen – vor allem eines ist: Quelle kontinuierlicher Erneuerung.

Text: Andrew Wagner (übersetzt aus dem Englischen)